村田祐也 高村真琴 影島博之 日比野浩樹

機能物質科学研究部

炭素の二次元構造をもつグラフェンは、原子層厚さおよび高移動度をもつため高速低電力エレクトロニクスへの応用が期待される。グラフェンをナノメートル幅のリボン状に加工することにより、バンドギャップを制御できることが示されている[1]。しかしながら、リソグラフィなどこれまでの手法では、結晶方位とエッジ構造の制御や生産性の問題がある。一方、SiC(0001)表面のバッファ層/基板界面への水素挿入による、疑似的にフリースタンドしたグラフェン(QFMLG:quasi-free-standing monolayer graphene)の形成が報告された[2]。バッファ層はグラフェンと同様の構造をもつが、基板との化学結合のため電気的絶縁性を示す。QFMLGから水素を部分的に脱離させバッファ層に戻すことで、グラフェンナノ構造を作成できる可能性がある。我々は、QFMLGからの水素脱離過程を走査トンネル顕微鏡(STM)により調べ、グラフェンナノリボンネットワークが自己組織的に形成されることを明らかにした。

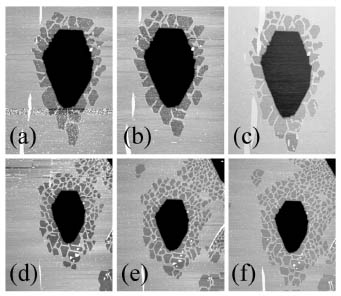

QFMLG試料を超高真空中で加熱し、水素脱離過程をSTMでその場観察した。630℃以上で、SiC基板表面の一原子層高さの穴の周囲から水素脱離領域があらわれ徐々に広がる様子が見られた(図1)。それぞれの水素脱離領域が一定の大きさに達すると、内部にQFMLGナノリボンがあらわれその水素脱離領域を複数に分割することがわかった。最終的に表面全体が六角形のQFMLGナノリボンネットワークに覆われた。ナノリボンの幅と長さは約1

nmと10 nm、[11![]() ×

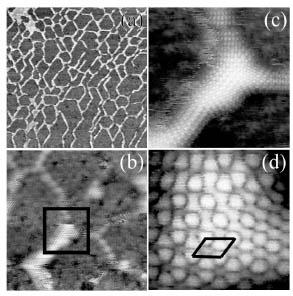

×![]() 構造は、QFMLGと水素脱離領域の境界における電子散乱を反映したものと考えられる(図2)[3]。

構造は、QFMLGと水素脱離領域の境界における電子散乱を反映したものと考えられる(図2)[3]。

[1] M. Y. Han et al., Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 206805.

[2] C. Riedl et al., Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 246804.

[3] K. Sakai., Phys. Rev. B 81 (2010) 235417.

|

|

|||||

|

|