�ޗ������������@�������Ȋw������

Si�\�ʏ㐅�f��CVD�Ȃǂ̌��������ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ��������łȂ��A �\�ʕs��������w�e�������ł̃T�[�t�@�N�^���g�ւ̉��p���i�߂��Ă���B���w �����ɂ���r�I�e�Ղɕ\�ʂ������ł���(111)��ł͕\�ʐ��f�ɕq���ȐԊO�� ���@��p�����������������\����Ă��邪�A���p��d�v��(001)��ł́A������ ��������ł��邽�߁A����܂ŃX�y�N�g���̋A�������m�肵�Ă��Ȃ������B������ �́A�V���ɍ\�z���������^�Ŏ����쐻�ƕ������肪�\�ȑ��u��p����Si(001) �㐅�f�̕\�ʐU���𑪒肵�A���̃X�y�N�g�����o���I���q�O���v�Z�����Ƃɉ�� �������ʂ������B����ɂ͖��ߍ������w������Si���p�����B���̂��߁A�L�k �U���̈悾���ł͂Ȃ��A��藧�̍\���ɕq���ł͂��邪�]���̐ԊO�����@�ł͑��� ������ł�����1000cm-1�ȉ��̕ϊp�U���̈�ł��P���q�w�ȉ��̍����x�ő���\ �ł���[1]�B

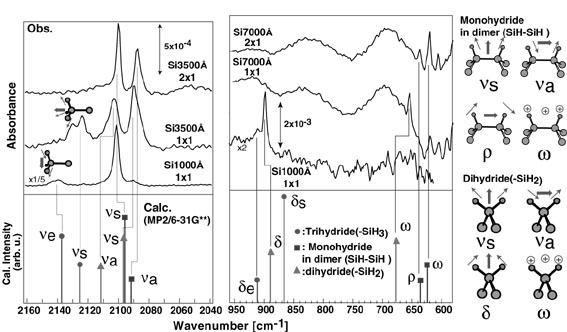

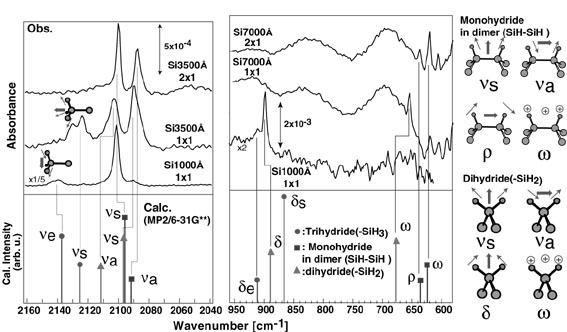

�}�͎�X�̏����Ŋϑ����ꂽ�X�y�N�g���Ɠd�q���ւ��l������MP2/6-31G** ���x���ł̃N���X�^�v�Z�̌��ʂ�Δ䂵�����̂ł���B���O��mono-�y��di-hydride �iM, D)�\���ł̐U�����[�h�̖̎��}�ƑJ�ڃ��[�����g�̕������������B�\�ʑI�� [1]�ɂ��A�\��Si�w����r�I����(e.g.1000�)�ꍇ�A�\�ʂɐ����ȃ��[�h�݂̂� �ϑ������̂ɑ��āA��r�I�����ie.g.�L�k�U���̈�ł� 3500��A�ϊp�U���̈�ł�7000��j�ꍇ�A��ɉ������̃��[�h���ϑ������B���̕\�ʑI�𗥂��l������ �ƁA�v�Z���ʂ͑S�̓I�ɂقڎ����ƈ�v���Ă���ASi-H�\�ʐU�����[�h�̋A������ �߂邱�Ƃ��ł������ƂɂȂ�B����ɁAtrihydride (T)�ɂ��Ă̌��ʂ́AT��Si�Ƃ̌������\�ʂɑ��Đ��������ł��邱�Ƃ������Ă���AT���X�e�b�v�[�Ȃǂ̕\�ʌ� �ׂɌ`������Ă��邱�Ƃ���������B�܂��AM+D+T�̍������ł���1x1�\�ʂ��A �j�[���ɂ����M�݂̂���Ȃ�2x1���ւƕω�����l�q�����ĂɊώ@�ł��Ă���B�� �̂悤�ɕ��q�O���@�ɂ���͂̕��p�ɂ���āA�ԊO�����@����苭�͂ȕ\�ʏ�� �̃v���[�u�ƂȂ邱�Ƃ��킩��B

[1] Y. Kobayashi et al., J. Vac. Sci. Technol. A14, 2263(1996)�A���p����65, 1069(1996), Surf. Sci. 368, 102(1996).

�}�FH�z��Si(001)�\�ʂ���ϑ����ꂽ�T�^�I�ȐԊO���˃X�y�N�g���ƌv�Z���ʁi�U������0.918�ŃX�P�[�����O�j�̑Δ�B

Go back to 1996 Annual Report Index.

Go back to Ogino Group Home Page.

Yoshihiro Kobayashi / bigkoba@will.brl.ntt.co.jp