銅酸化物高温超伝導体は、あまねくドープされたモット絶縁体であり、高温超伝導は、ノンドープの反強磁性絶縁体にキャリアドープすることで発現すると考えられてきた。このような描像は、高温超伝導の舞台であるCuO2面に電子あるいはホールをドープしたときの電子状態を、ドーピングと温度の関数として示した電子相図にもとづいて形成されたものである。しかしながら、この電子相図のホール側は酸素5配位や6配位の銅からなるCuO2面、電子側は酸素4配位の銅からなるCuO2面に対して行われた実験の結果から構築されたという事実-すなわち配位の違い-は重要視されていなかった。5配位ないし6配位のCuO2面での超伝導発現がドーピングによるものであることは確立しているが、近年、4配位のCuO2面では、ドーピングではなく酸素副格子の完全性が本質的な役割を果たしていることが明らかになってきている[1]。本稿の成果は、ノンドープ状態で配位の違いが電子状態に与える影響を、同一組成式La2CuO4をもち、構造が異なる異性体を用いて明らかにしたものである。

La2CuO4の熱力学的安定相は、T相と呼ばれるK2NiF4構造をもつ相で、酸素6配位の化合物であるが、本研究では、分子線エピタキシ(MBE)法を用いることで、組成式La2CuO4を有し、銅への酸素配位が異なる3種の単結晶薄膜試料を作製した。この作り分けには、成膜温度と並んで基板の種類が本質的に重要であり、4、5、6配位のT’相、T*相、T相のLa2CuO4薄膜を成長した基板は、それぞれの相と面内の格子定数が極めて近いSrLaAlO4, DyScO3, PrScO3である。X線回折による逆格子マップから、薄膜はすべて基板とコヒーレントに成長していることがわかっている。

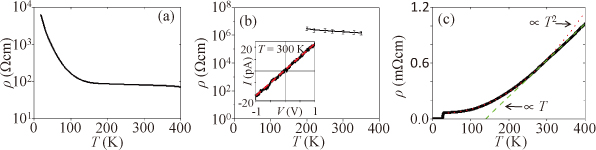

図1に、配位の異なる3種のLa2CuO4薄膜の抵抗率の温度依存性を示す。6配位のT相と5配位のT*相は、抵抗率の絶対値が大きくその温度係数も負で、絶縁体/半導体的な振る舞いを示している。これに対し、4配位のT’相は、金属的電気伝導を示し、転移温度Tc ~ 28 Kで超伝導転移している[2, 3]。これは、LaをPrに置き換えたT’-Pr2CuO4での酸素エンジニアリングによる超伝導化[1]ともコンシステントである。本研究の結果は、同一組成式の化合物の電子状態が、配位という属性によって支配され、絶縁体から超伝導体まで変化することを意味しており、超伝導機構の理解に重要な手掛かりを与えると考えられる。