[注2]高度好塩菌

高度好塩菌とはその名のとおり、高濃度の塩(塩化ナトリウム)を好む菌類。高度好塩菌はバクテリオロドプシンを豊富に含む。

|

タンパク質を始めとする生体分子に対して、原子間力顕微鏡(AFM)[注1]を用いて分子スケールの構造を把握し、機能発現のメカニズムやそれにいたるダイナミクスの理解を目指しています。タンパク質が機能するにあたり、外界からの刺激をうけたり他の分子と反応したりすることにより、その構造は変化します。タンパク質の機能を理解するためには、アミノ酸配列を知るだけでは不十分であり、その構造の変化を分子スケールで知ることが不可欠です。AFMは、生理条件下(溶液中)でナノスケールの構造を観察する手法であり、タンパク質が機能している状態でその構造を観察する事ができ、機能解析の有効な手法であると期待されます。 |

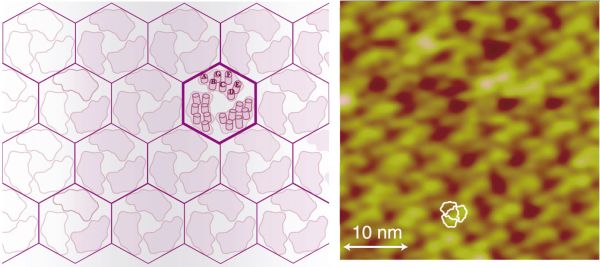

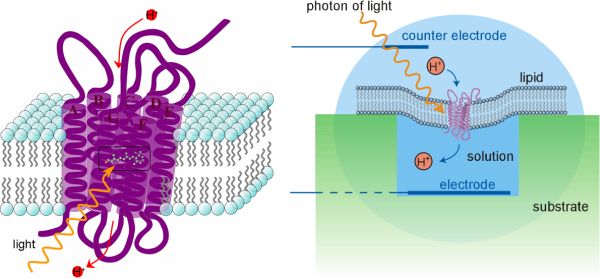

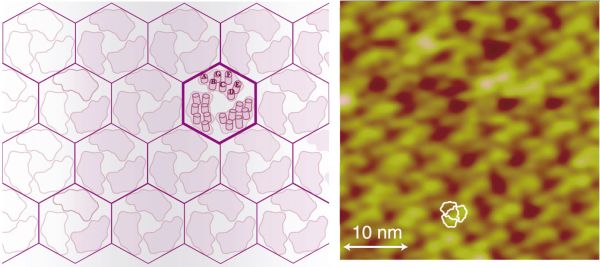

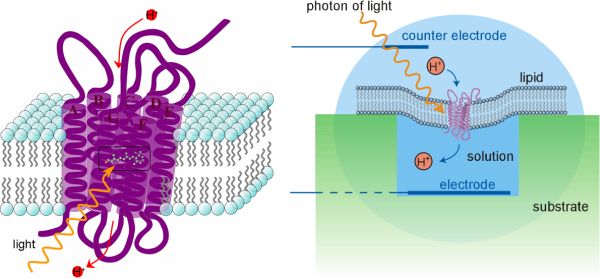

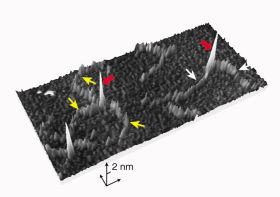

| バクテリオロドプシン(bR)は、高度好塩菌[注2]の細胞膜に存在する光受容タンパク質です。bRを含む膜はその色から紫膜と呼ばれ、bRは脂質膜中で3量体を1ユニットとして六方状に配列した2次元結晶を構成します。bRに含まれる、レチナールの光吸収に伴う一連の光サイクルで、プロトンを細胞内部から細胞外へ運ぶプロトンポンプとして機能する事が知られており、光感応性のバイオナノデバイスの構成要素としても期待しています。AFMにより、溶液中でbRの分子スケールのイメージングが実現され、2次元結晶の様子が観察されています。 [注2]高度好塩菌 高度好塩菌とはその名のとおり、高濃度の塩(塩化ナトリウム)を好む菌類。高度好塩菌はバクテリオロドプシンを豊富に含む。 |

|

| バクテリオロドプシンの2次元結晶の模式図(左)とAFMイメージ(右) |

|

| 脂質二分子膜内のバクテリオロドプシンの構造模式図(左)と光-電子バイオナノデバイスのイメージ(右) |

| 近年のAFMのイメージングの高速化は、ビデオレートでのイメージングを現実の物とし、生体分子の反応を実時間で観察する事が可能になりました。末端をビオチン化処理したDNAがストレプトアビジン[注3]と離脱着する様子のリアルタイム観察に成功しました。高速でイメージングするAFMでは、基板に十分に固定化せず、容易に移動するような試料も観察を可能にします。実際に生体分子の機能が発現するような条件下で、動的な機能解析に有効な手法となります。下の動画は映像の中央にある、ストレプトアビジンとビオチンが解離して他の場所で再結合する様子を示しています。 動画を再生できない場合は、動画ファイルをダウンロードしてください。 DNA movie.avi(490K) [注3]ストレプトアビジン ストレプトアビジンとは4量体のタンパク質で、4分子のビオチンと結合する。ストレプトアビジンとビオチンの結合は生体分子の結合としては非常に強固であることが知られている。 |

|

|

|

| ストレプトアビジンに結合したビオチン化DNAのAFMイメージ(左)とその離脱過程の動画(右) | |

|