西口克彦 藤原 聡 小野行徳 山口浩司

量子電子物性研究部

近年のIT産業発展により、様々な分野でセンサが利用される機会が増えている。最も身近なセンサとして、シリコン材料を用いたフォトダイオードやCCDセンサなどのイメージセンサが挙げられる。これらのセンサは、シリコンのバンドギャップ以上のエネルギーを持つ可視光信号がシリコン中に電子と正孔のペアを誘起することによって動作する。シリコンを用いているので、その微細加工技術によるセンサの高画素数化が大きな特徴といえる。一方、可視光より波長の長い赤外線は、リモートセンサや材料分析、温度センサなどといった多くの用途があるにもかかわらず、シリコン・センサが利用される機会は極めて少ない。赤外線のエネルギーがシリコンのバンドギャップより小さく電子と正孔を誘起できないためである。

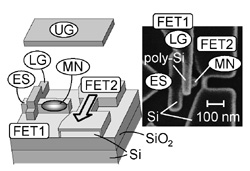

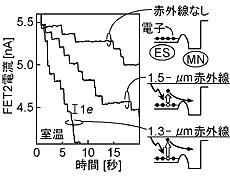

今回、我々は新たな原理を利用することにより、シリコン・トランジスタを利用して赤外線検出を実現した[1]。図1はその素子構造を示しており、ノンドープ絶縁膜上シリコンに形成した赤外線吸収トランジスタ(FET1)と電荷検出トランジスタ(FET2)で構成される。FET1は2層構造のゲート(UG、LG)で構成され、UGを用いてFET1細線を反転して電子を誘起し、LGでエネルギーバリアを形成することにより、電子ソース(ES)と電荷蓄積ノード(MN)を形成する。赤外線が照射されるとES内の電子が励起され、その一部がLGで形成されたエネルギーバリアを超えてMNに蓄積される(図2)。MNに蓄積された電子の電荷信号はMNと容量結合し高電荷検出感度を有するFET2で増幅される。

図2は赤外線照射、未照射時のFET2に流れる電流を示しており、いずれも時間とともに階段状に一定変化量で減少している。これは単一電子がMNに蓄積されて、FET2がその微小な電荷信号を観測可能なレベルまで増幅していることを意味する。赤外線照射により電子がMNに蓄積される頻度が増えるのは、赤外線で励起されたES内の電子がLGによるエネルギーバリアを超えてMNに蓄積されるためで、赤外線検出が可能であることを示している。また、励起エネルギーの大きい短波長の赤外線照射でMNへの電子蓄積頻度が増加するので、LGによるエネルギーバリアの調整で検出する赤外線の波長選択性を制御できる。さらに、赤外線で励起される電子数はUGで制御するES中の電子密度に比例するので、UGで赤外線検出感度を制御することも可能となった。本素子は、新しい原理によりシリコン材料による赤外線検出を可能とするものであり、ゲート電極による検出特性制御という新機能を有するので、集積化に有利なシリコン・センサの応用分野を広げることが期待できる。

[1] K. Nishiguchi, et al., Appl. Phys. Lett. 90 (2007) 223108.

|

|

|

| 図1 赤外線検出素子の構造図 | 図2 赤外線検出特性 |