電気機械フォノンレーザ

レーザと類似の動作をフォノンに対して実現しようとする試みは、レーザが発明された当初から多くの検討がなされてきた。しかし、レーザにおいて用いられる原子の離散準位ならびにキャビティをフォノンに対して構成することは容易ではなく、その実現は困難であった。

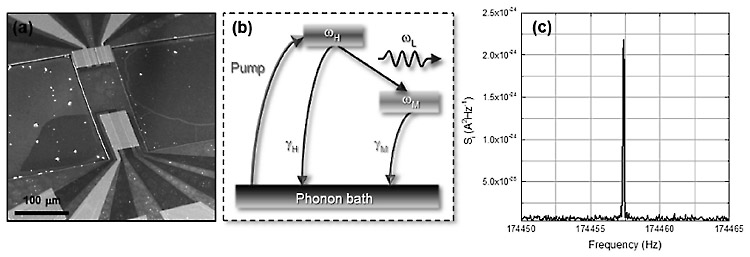

我々は、レーザと類似の動作をフォノンに対して実現する舞台として、電気機械共振器を用いた(図1(a))。電気機械共振器では原子の離散準位に相当する離散的な振動モードが存在する。この中で高周波ならびに中周波の2つのモード(ωH とωM)を離散準位、共振の鋭い低周波モード(ωL)をキャビティとして用いた(図1(b))。これら3つの準位はエネルギー保存則を満たす(ωH =ωM+ωL)。

圧電効果を用いて電気的に高周波モードを励振すると、このモードにフォノンが蓄積するが、それが中周波モードに遷移する際に放出するエネルギーにより、キャビティにフォノンが生成される(図1(b))。中周波モードに比較してキャビティの寿命がずっと長いためフォノンの誘導放出が生じ、高周波モードから中周波モードへの遷移が促進される。この増幅作用によるゲインが十分高くなり閾値を超えると発振が起き、キャビティ(低周波)モードにおいて幅80 mHzの鋭い機械振動が観測された(図1(c))[1]。

このフォノンに対する「レーザ」動作は光Brillouin散乱と呼ばれる現象と類似しており、光子に対して適用できる概念が、電気機械共振器を用いることによりフォノンに対しても実現できることを示している。本成果は極めて精度の高い機械振動を用いた新しい技術への応用が期待される[2]。

- [1]

- I. Mahboob et al., Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 127202.

- [2]

- Viewpoint: Lasers of Pure Sound, J. T. Mendonça, Physics 6 (2013) 32.

|

|

|

|